最近話題になっているのがフィットがいろは坂で止まった件です。

例えばこちらで原因を推定していますが・・・

https://carview.yahoo.co.jp/news/detail/6b811740d5d89ce058979d04f94171befefbe8e3/

私なりに原因を推定してみました。

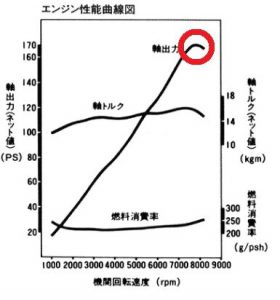

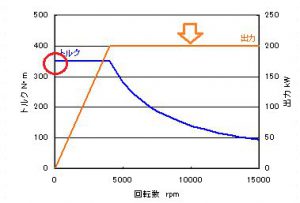

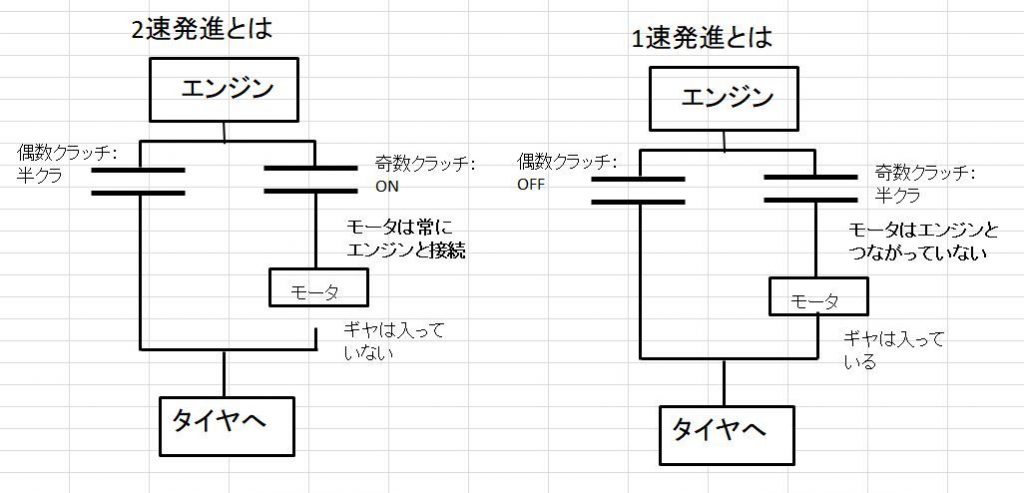

まず、この図で2速発進とは何かを説明しています。

普通のDCTはクラッチは偶数段か奇数段どちらかがつながっていて、つながっていない

方は次に入るであろうギヤをいれておいて準備します。

フィットはちょっと違っていて、両方クラッチをつなげている状態があります。

それがこの左の図の2速です。両方つなぐ?そんなばかなと思いますが、

どちらかのギヤを抜いておけば回転が合わないということにはなりません。

左図の2速では奇数段側のクラッチをONにして(ギヤは抜く)、それによりエンジンが常に

モータとつながっていて、モータは常に充電できます。(食いはぐれがない)

逆に、右の1速では、2速側はクラッチOFF、奇数段側でしかつながっていないので、

こちらが半クラにならざるを得ない低速では、モータはエンジンとちゃんと

つながっておらず、充電できない可能性があります。

(1速で半クラをずっとやられると、SOCが枯渇するということです)

それを前提にして・・・

2速発進を繰り返してクラッチが焼けるとのことなのですが、

フィットはなぜ上り坂にもかかわらず2速発進するのか、1速発進しないのか、

なのですが、前に調べてみたことがあるのですが、1速発進するのですが、ある程度の

坂までは2速発進で、それ以上の坂で1速発進になっていました。

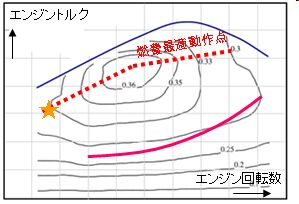

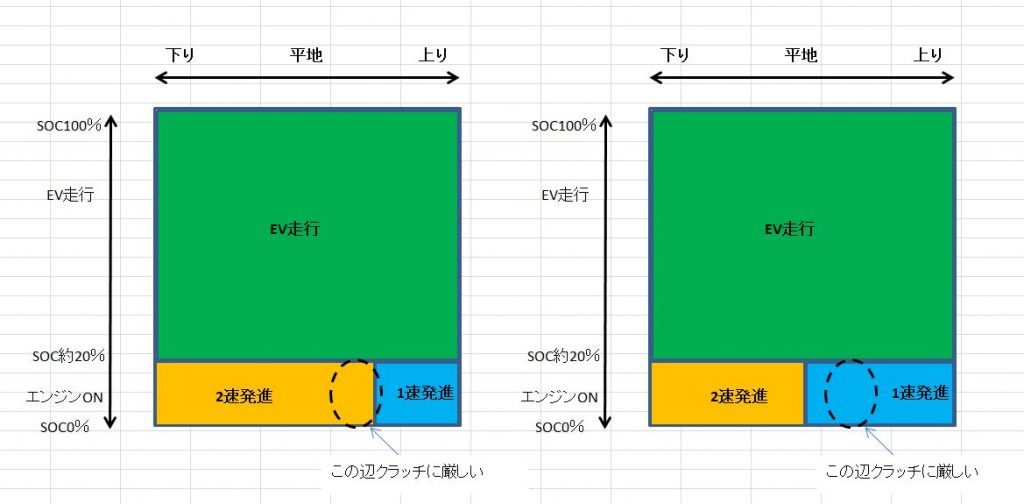

図で言うとこんな感じ(左の図)です。

整理してみますと、普通フィットは停車時はエンジンは止まっており、

EVで発進します。(坂であろうと)それで、SOCが下がると当然アイドルストップも

EV走行もできなくなるので、エンジンがかかった状態になってSOCをこれ以上下がらない

ようにして、むしろ上がる方向にして、2速発進します。

坂でも2速なのかと言われるとある程度の坂なら1速になりますが、2速で

いけるところは2速という感じで、左図のような感じです。

それで、いろは坂のような坂はおそらく点線〇のような位置づけで

2速ではあるが、2速にしては厳しいところだったのかなと予想しています。

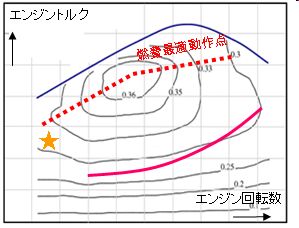

なぜ右図のように、2速と1速の切り替えポイントを平地寄りにしないかですが、

SOC枯渇が発生しやすいからだと思われます。相当な坂でないと1速にしないように

すると、相当な坂が、平地が全くない状態で長い距離継続することは

考えられなくて、途中で充電できるであろうと判断したのではと思っています。

2速発進とのいいとこ取りをしたつもりが、ということでしょうか。

(ちなみにリバースでずっとじりじり後退するとSOCが枯渇して止まります)

それで、この現象の対策ですが、2速でエンジン回転数1000rpmにするには

10km/h程度必要です。ですので、上り渋滞時はじりじり進むのではなく、

止まって、車間が開いたら10km/h以上出しておいつくということを繰り返すと

(半クラしないようにすると)クラッチにもSOCにもいいのではないかと思います。

ちなみに、2速発進の話なので、他のDCT車には当てはまらない話かと思います。